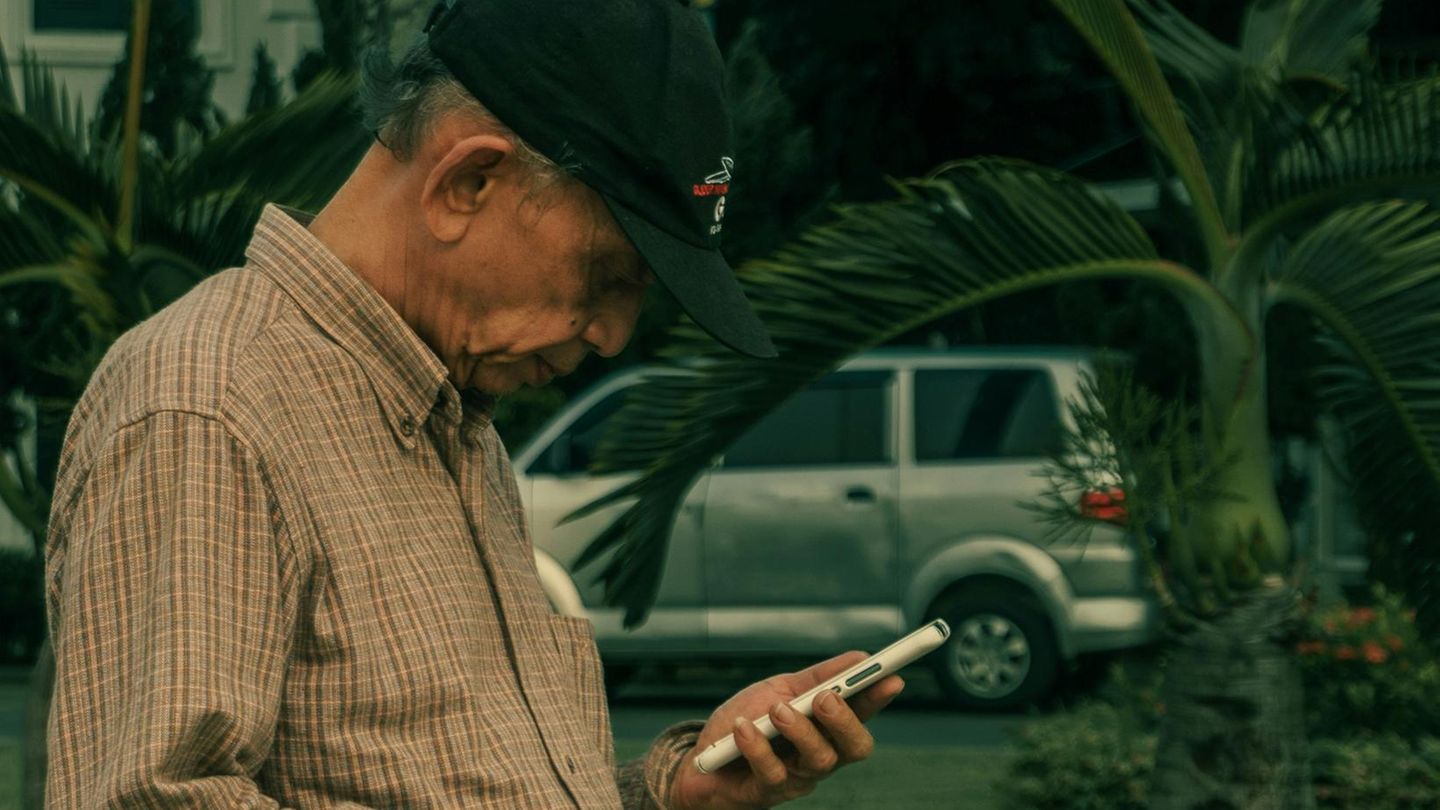

Radikalisierte Menschen 50+: Wie hole ich Onkel Otto aus seiner Filterblase?

Gerade ältere Menschen verheddern sich häufig in Verschwörungserzählungen und Telegram-Gruppen. Eine Expertin erklärt, warum – und wie man den Onkel da wieder rausbekommt.

Frau Pohl, was kann ich tun, wenn mein Onkel Fakenews über WhatsApp weiterleitet?

Es gibt da verschiedene Strategien. Wenn jemand noch nicht allzu tief drin ist, also wenn das Ganze noch relativ am Anfang steht, ist es oft eine gute Idee, ein Gespräch anzubieten. Persönlich und direkt. Gar nicht erst in so ein Online-Ping-Pong-Spiel einzusteigen. Das bringt meistens wenig.

Wie führe ich so ein Gespräch?

Fragen stellen, aber nicht unbedingt auf der Sachebene. Eher solche, die auf Bedürfnisse zielen, auf die Gefühlsebene. Zum Beispiel: „Warum glaubst du das?“, „wie bist du darauf gekommen?“ oder „was hat dich überzeugt?“ Wir arbeiten da gern mit dem Bild vom Eisberg: Oben sieht man nur 20 Prozent – das ist die Sachebene, das, worüber gesprochen wird. Aber 80 Prozent liegen unter Wasser. Und genau da wollen wir hin. Denn da kann man meistens mehr erreichen.

Was liegt unter dem Eisberg verborgen?

Dort kann man sehen, was da eigentlich passiert: Warum begann jemand plötzlich, an Verschwörungstheorien zu glauben? Was war der Auslöser? Manchmal steckt Angst dahinter, Verunsicherung, Sorgen – vielleicht um die Zukunft, um die Rente, um das, was gerade gesellschaftlich passiert. Das gilt es rauszufinden, um überhaupt einen Zugang zum Menschen zu bekommen.

Es gibt auch Websites, die beliebte Fakenews oder Narrative prüfen. Kann ich nicht die verschicken?

Einfach Faktencheck-Seiten zu schicken, nützt aus unserer Erfahrung überhaupt nichts. In den allermeisten Fällen kommt dann einfach eine ganze Flut an Gegenlinks zurück, und der Graben wird eher noch tiefer. Manchmal reicht stattdessen schon ein kleiner Hinweis wie: „Hey, es gibt da auch noch andere Quellen.“ Bei der Antwort auf so einen Hinweis merkt man dann oft recht schnell, ob jemand schon sehr tief drinsteckt oder ob noch eine gewisse Offenheit oder Skepsis da ist.

Also Sie empfehlen das gute alte Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

Das ist immer das Allerbeste. Um im Bild vom Eisberg zu bleiben: reden, tauchen und gemeinsam unter Wasser nachgucken.

Das ist dann ja fast schon eine Art therapeutischer Ansatz. Also ganz schön viel verlangt.

Man sollte dabei nicht in eine Therapeutenrolle rutschen – das ist gar nicht die Idee. Es geht eher darum, zu zeigen: Ich interessiere mich für dich. Nicht unbedingt für die Verschwörungserzählung, sondern für das, was dahintersteckt. Es heißt auch nicht, dass man sich jetzt um alle Sorgen des Onkels kümmern muss. Aber vielleicht kann man ihm das Gefühl geben: Ich versuche zu verstehen, wo du gerade stehst.

Und wenn mich die Erzählungen so sehr verstören, oder ich spüre: Ich schaffe das einfach nicht mehr?

Natürlich darf man sich abgrenzen. Es ist vollkommen in Ordnung, zu sagen: „Du, bitte schick mir solche Sachen nicht mehr. Ich kann da gerade nicht mitgehen, das belastet mich.“ Das darf man so klar sagen. Aber – und das finde ich wichtig – man kann sich von den Inhalten, von der Meinung abgrenzen, ohne den Kontakt ganz abzubrechen. Auf der Sachebene klar bleiben, aber auf der Beziehungsebene nicht loslassen.

Wie kann das funktionieren?

Man kann mal schauen, was mit dem Onkel eigentlich noch funktioniert. Vielleicht schickt er ja nicht nur diese Inhalte, sondern ist grundsätzlich im Kontaktmodus. Dann könnte man gegensteuern, indem man ihm mal etwas ganz anderes schickt. Ein Video über ein Hobby, das ihn interessiert, übers Gärtnern oder Reisen – was auch immer ihn noch beschäftigt. So kann man etwa auf Instagram auch ein bisschen den Algorithmus stören, andere Impulse setzen, die nichts mit den schwierigen Themen zu tun haben.

Katzen bringen ja auch manchmal tote Mäuse ins Haus. Aus Zuneigung. Vielleicht ist das mit dem Onkel ähnlich

Es ist oft gar nicht einfach, den Menschen, den man ja eigentlich gern hat, von dem zu trennen, was er plötzlich äußert.

Ein erster Tipp wäre: Man darf dem Onkel auch zumuten, was das bei einem auslöst. Zu sagen: „Du, das macht mir echt Angst.“ Oder: „Ich bin fassungslos, wenn ich das lese.“ Das gehört dazu, um auf der Gefühlsebene zu bleiben. Eine ehrliche Selbstoffenbarung. Es ist wichtig, solche Gefühle nicht in sich reinzufressen, sondern zu zeigen: „Das löst was in mir aus. Ich will, dass du das weißt.“ Und dann – das ist so ein psychologischer Kniff – könnte man mal versuchen, das Ganze ein bisschen umzudeuten, also ein sogenanntes Reframing.

Das müssen Sie erklären. Wie schafft man das?

Katzen bringen ja auch manchmal tote Mäuse ins Haus. Aus Zuneigung. Vielleicht ist das mit dem Onkel ähnlich. Vielleicht schickt er gerade Ihnen diese Sachen, weil Sie ihm besonders wichtig sind. Vielleicht will er Sie sogar beschützen oder warnen. Nicht, weil ihm alles egal ist, sondern weil da was Persönliches drinsteckt. Das heißt nicht, dass man die Maus essen muss – im Gegenteil! Man kann sie getrost in den Mülleimer werfen. Aber man muss die Katze dafür nicht bestrafen. Man kann sagen: „Danke, dass du mir das geschickt hast – was hat dich dazu gebracht?“ Oder: „Warum ist dir das so wichtig?“ Vielleicht hilft das, ein Stück weit eine andere Haltung einzunehmen. Und dann bleibt auch mehr Raum für Beziehung, trotz aller Unterschiede.

Ein schönes Bild. Ich darf den Inhalt, die Maus, ruhig in den Müll schmeißen, aber was dahintersteckt, ist vielleicht ein Beziehungsangebot. Möglicherweise bin ich sogar jemand, dem dieser Mensch besonders vertraut. Deswegen bekomme ich diese Nachricht.

Ich habe wirklich oft erlebt, dass gerade die wichtigen Bezugspersonen die sind, die mit besonders vielen Fakenews beglückt werden.

Was, wenn aber wirklich gar nichts mehr hilft?

Wenn der Umgang miteinander schwierig wird – weil Gesprächsregeln nicht eingehalten werden, Bitten ignoriert werden –, dann darf man sich abgrenzen. Das kann man ganz klar sagen: „Ich breche den Kontakt nicht wegen deiner Meinung ab, sondern weil du meine Grenzen nicht respektierst.“ Oft ist es nämlich gar nicht das Thema selbst, das zum Streit führt, sondern wie man darüber spricht.

Wo ist er eigentlich abgerutscht, der Onkel? Wie ist das passiert?

Es gibt nicht diesen einen klaren Verlauf, wann und warum jemand in solche Denkmuster abrutscht. Das macht die ganze Sache ja so spannend – und auch komplex. Die Frage ist dann: Liegt es eher an mangelnder Medienkompetenz? Gerade bei älteren Menschen sieht man das häufiger. Da fehlt einfach manchmal das Handwerkszeug, diese Inhalte einzuordnen.

Abgetaucht, radikalisiert, verloren? Die Generation 50+ im Sog der Filterblasen. Sarah Pohl und Mirijam Wiedemann, Vandenhoeck & Ruprecht, 136 Seiten, Paperback 25,00 Euro

© Vandenhoeck & Ruprecht

Das heißt, ältere Menschen sind wirklich anfälliger für Fakenews und Verschwörungstheorien?

Bei Fakenews gibt es ziemlich klare Zahlen. Die zeigen deutlich: Die Kompetenz, Fakenews zu erkennen, sinkt mit dem Alter. Auch bei Verschwörungserzählungen gibt es mittlerweile ein paar interessante Studien. Wenn man sich zum Beispiel die Reichsbürgerbewegung anschaut: Da liegt das Durchschnittsalter bei 55 plus. Und auch bei der Querdenkerbewegung – da gibt es Zahlen, die zeigen: Im Schnitt sind die Leute dort um die 45. Also es sind eben nicht die ganz Jungen, sondern es ist eher die mittlere und ältere Generation.

Mein Papa glaubt plötzlich, dass Bill Gates der Teufel ist

Warum ist das so?

Neben der Medienkompetenz spielen sozialpsychologische Faktoren eine große Rolle. Zum Beispiel, dass gerade ein Lebensumbruch passiert. Jemand geht in Rente, verliert dadurch vielleicht ein Stück Identität oder fühlt sich weniger gebraucht. Plötzlich ist da so ein Vakuum. Über Verschwörungsnarrative findet dann wieder so etwas wie Zugehörigkeit statt – neue Gruppen, neue Kontakte. Einsamkeit ist ein großer Türöffner. Vielleicht hat der Onkel auch einfach schlechte Erfahrungen mit Behörden gemacht und das Gefühl entwickelt: Die da oben interessieren sich gar nicht für mich. Wenn man sich dann nicht gesehen fühlt, wenn Wut und Ohnmacht dazu kommen, sind solche Theorien manchmal fast schon wie eine Art Erklärung. Oder eben auch ein Ventil.

Kann man also sagen, dass junge Menschen Fakenews und Verschwörungserzählungen seltener verfallen?

Natürlich gibt es auch junge Menschen, die für solche Erzählungen anfällig sind – ganz klar. Aber wenn man sich anschaut, wer am wenigsten empfänglich ist, dann sind das tatsächlich Jugendliche zwischen 15 und 25. Gerade während Corona haben sich bei uns in der Beratungsstelle viele junge Menschen gemeldet. Weil sie sich Sorgen gemacht haben um ihre Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten: „Meine Mama schickt mir nur noch diese Links“, oder: „Mein Papa glaubt plötzlich, dass Bill Gates der Teufel ist.“ Da hat sich dieses Generationengefälle ziemlich stark gespiegelt.

Dabei können oft gerade junge Menschen gar nicht mehr unterscheiden, was journalistische Medien sind und was soziale Medien.

Ich würde auch nicht die Hypothese aufstellen, dass junge Menschen gar nicht gefährdet sind.

Sondern?

Da ist definitiv viel zu tun, und eine kritische Medienkompetenz ist entscheidend: Wie funktioniert eigentlich seriöser Journalismus? Junge Menschen denken oft, Journalisten schreiben auf, auf was sie Lust haben. Viele wissen nichts vom Zwei-Quellen-Prinzip. Da muss man auf jeden Fall dranbleiben. Aber man müsste eben auch zusätzlich noch die Generation 50 plus ins Visier nehmen.

Wie?

Es braucht Orte, an denen Menschen mit ganz unterschiedlichen Ansichten überhaupt erst mal miteinander in Kontakt kommen, in denen Menschen gehört werden. Mit ihren Sorgen, ihren Unsicherheiten, ohne dass sie sofort in ihre eigene Bubble abtauchen. Einsamkeit ist einer der Auslöser, wenn Menschen in solche Blasen abrutschen, und deshalb kann man über echte Begegnung schon viel erreichen. Wenn es um Frustration mit Behörden oder um das Gefühl von Ohnmacht geht, ist natürlich auch die Politik gefragt. Wie kann wieder Vertrauen entstehen? Wie kann man Sicherheit vermitteln – zum Beispiel die Sicherheit, dass die Rente reicht?

Sie haben Schlagworte wie Unsicherheit, Einsamkeit und Misstrauen gegenüber Behörden genannt. Das erinnert mich stark an die Pandemie.

Corona hat gewirkt wie ein Brennglas. An der Radikalisierung, die da stattgefunden hat, werden gesellschaftliche Missstände deutlich. Viele Menschen sind nicht einfach so „esoterisch“ geworden – das war oft ein Ausdruck von Überforderung. Arzttermine waren schwer zu bekommen, viele fühlten sich nicht mehr gehört, nicht ernst genommen. Wenn Menschen sich dauerhaft nicht gesehen fühlen, suchen sie sich andere Räume. Das ist komplex. Es reicht nicht, nur mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu sagen: „Jetzt drehen die Alten durch.“

Was sind die beliebtesten Narrative in den verschiedenen Altersgruppen?

Das Reichsbürger-Milieu spricht vor allem ältere Menschen an. Da geht’s oft um die Idee, dass der Staat nicht mehr legitim ist, ein ganz tiefes Misstrauen. Da steckt auch eine hohe Gewaltbereitschaft mit drin, was eigentlich untypisch ist, denn normalerweise nimmt die mit dem Alter ab. Dann gibt es das große Thema Gesundheit. Gerade bei Corona hat das stark verfangen: Angst vor Krankheit, vor dem Gesundheitssystem, vor Impfungen. Und: die Sorge um Kinder. Verschwörungserzählungen arbeiten oft mit dramatischen Bildern von verschleppten Kindern in geheimen Kellern. Das spricht Menschen an, die selbst Kinder oder Enkel haben, bei ihnen greift die emotionale Ebene besonders stark.

Folgen auf Fakenews auch tatsächlich Gewalt oder Aggressionen?

Im Reichsbürger-Milieu sieht man das leider, ja. Generell ist eine der Hauptfunktionen von Verschwörungsglauben: Man hat einen Sündenbock, projiziert negative Gefühle nach außen. Die Theorien zeigen immer auf „die anderen“, die angeblich schuld sind. Wenn das bestimmte Gruppen sind, wie Jüdinnen und Juden, kann das schnell kippen – in antisemitische oder rassistische Haltungen und auch Handlungen. Die Mitte-Studien zeigen: Es gibt einen deutlichen Rechtsruck. Der hat viel mit diesen Schuldzuweisungsnarrativen zu tun. Hier treffen sich Populismus und Verschwörungserzählungen. Beide liefern einfache Erklärungen und klare Feindbilder.

Sind wir als Angehörige in der Verantwortung, unsere Eltern oder Verwandten zu „deradikalisieren“, wenn wir merken, dass sie abdriften?

Jeder ist für seine eigene Meinung verantwortlich. Aber wir können etwas tun. Und zwar, indem wir den Kontakt halten. Wenn Menschen aus ihren Filterblasen wieder rauskommen, erzählen sie ganz oft: Das Wichtigste war, dass jemand mich nicht aufgegeben hat. Veränderung muss von der Person selbst kommen. Aber wir können den Raum dafür offenhalten.

Wähler über 60 Jahre haben enormen Einfluss. Auch deshalb scheint es wichtig, diese Generation in die gesellschaftliche Mitte zu holen, oder?

Absolut. Die Mitte der Gesellschaft, gerade die ältere Generation, kann viel bewegen. Wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft funktioniert und nicht immer weiter auseinanderdriftet, müssen wir diese Menschen zurück ins Boot holen. Nicht mit Populismus oder schnellen Antworten – sondern mit ernst gemeinten Lösungen. Vertrauen ist das große Stichwort. Politik muss verlässlich sein, Versprechen einhalten. Wenn das nicht passiert, verliert man Menschen.

Vielen Dank für das Gespräch! Wie wär’s zum Schluss mit ein paar Erfolgsbeispielen?

Mir fällt ein junger Mann ein, dessen Vater ziemlich ausländerfeindlich war. Er hat mit ihm zusammen eine Reise nach Afrika gemacht. Über die Begegnungen dort, über echtes Erleben statt Argumenten, haben sich nach und nach seine Vorurteile aufgelöst. Oder eine ältere Frau, die sehr einsam war. Ihre Kinder haben ihr einen Hund geschenkt. Weil sie mit dem raus musste, ist sie ins Gespräch mit anderen gekommen, hatte neue soziale Kontakte, eine andere „Bubble“. Auch Enkel können eine große Rolle spielen, das erleben wir oft. Großeltern schämen sich oft weniger vor ihnen als vor den eigenen Kindern, können da eher ihre Perspektive ändern. Was außerdem hilft: Humor. Manche Familien haben es geschafft, über all das auch mal zu lachen. Ein Augenzwinkern kann Wunder wirken.