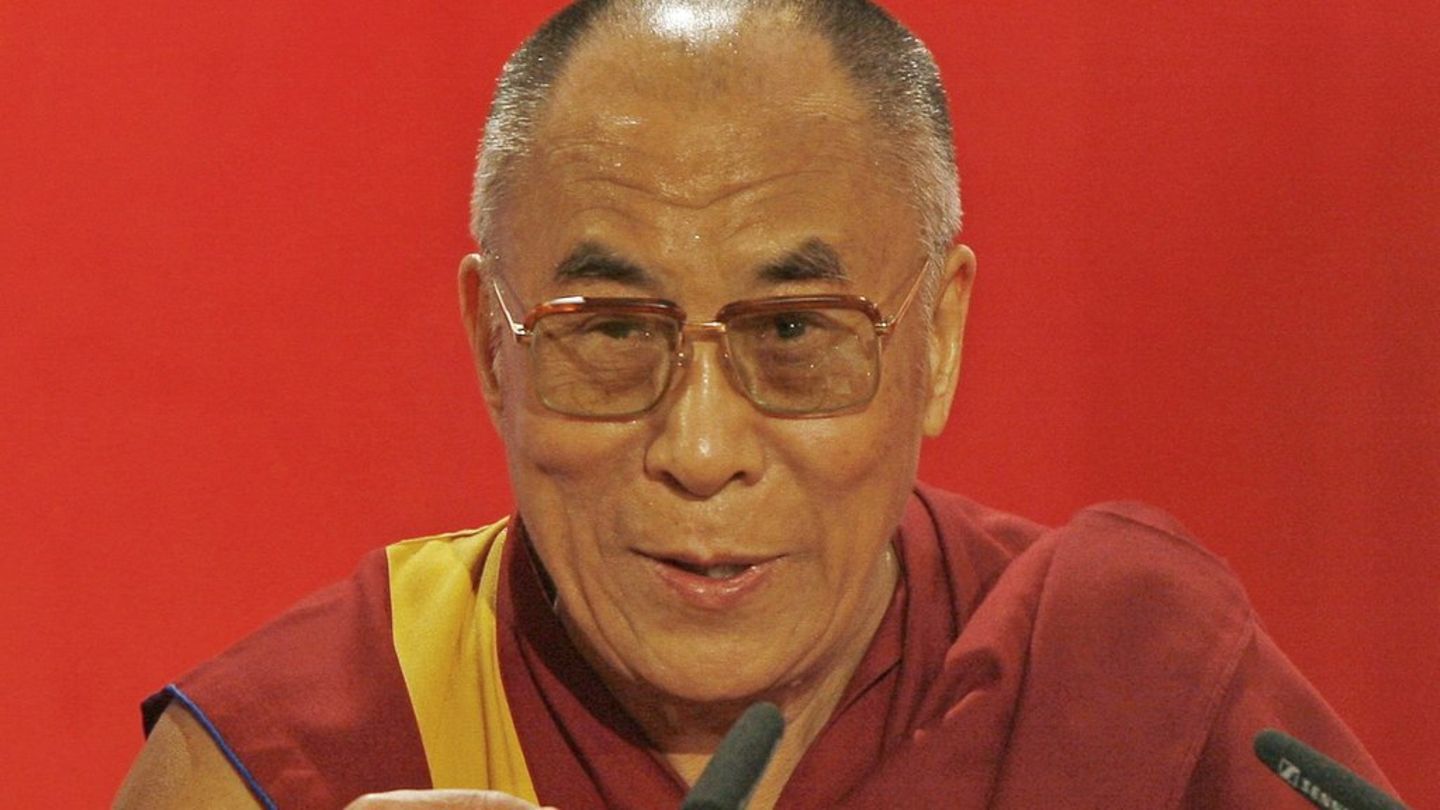

Der Dalai Lama gilt als Symbol des Friedens und der Weisheit. Am 6. Juli wird er 90 Jahre alt.

„Früher hat er den Gästen zur Begrüßung einen weißen Schal um die Schultern geschwungen. Heute übernimmt das ein Mönch“, schreibt der Spiegel. Doch er hat immer noch das verschmitzte Lächeln, das er seit über sechs Jahrzehnten sehr erfolgreich gegen die Ansprüche und Repressalien einer Weltmacht einsetzt.

Dalai Lama ist der offizielle Titel des geistigen Oberhaupts der Tibeter. Er ist der höchste Meister (Trülku) innerhalb der Hierarchie der Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus. Ein „Erleuchtungswesen“ (Bodhisattva), ein „ozeangleicher Lehrer“.

Bis Ende der 1950er-Jahre war er auch der weltliche Herrscher über Tibet, dann gewannen die kommunistischen Volkschinesen unter Mao Zedong die endgültige Kontrolle über das Himalaya-Land, der Dalai Lama floh ins Exil und gründete im nordindischen Dharamsala eine tibetische Exilregierung. Seitdem sind ihm die Chinesen spinnefeind.

Als Kind wurde er zum Dalai Lama

Der 14. Dalai Lama (seit 1474) wurde am 6. Juli 1935 in einem kleinen Dorf im Nordosten Tibets als zweiter Sohn von insgesamt 16 Kindern einer Bauernfamilie geboren. Er war noch nicht einmal zwei Jahre alt, als ihn eine Delegation von vier buddhistischen Mönchen nach mystischen Visionen und Orakelsprüchen als Wiedergeburt des 1933 verstorbenen 13. Dalai Lama ausfindig gemacht hatten.

Das Kind wurde von seiner Familie freigekauft. Sie nahmen es mit in die Hauptstadt Lhasa, dort erhielt er als vierjähriger Mönch den Namen Jetsün Jampel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso – „Heiliger Herr, gütiger Herr, mitfühlender Verteidiger des Glaubens, Ozean der Weisheit“ – und wurde am 22. Februar 1940 im Potala-Palast als 14. Dalai Lama inthronisiert. Zehn Jahre später erklärte man Tenzin Gyatso auch zum weltlichen Herrscher.

Mit seinem Lächeln eroberte er die Welt

Nach seiner Flucht eroberte der junge Mann mit seinem Lächeln die Welt außerhalb des Einflussbereichs der Volksrepublik China. Die Frage, ob der Dalai Lama politisch naiv oder gewitzt sei, war schnell beantwortet – mit seinen eigenen Worten: „Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist.“

Als er 2011 der politischen Macht entsagte, hatte er eine gottähnliche Stufe als höchste Instanz für Gewaltlosigkeit, Frieden und Toleranz erklommen. Niemanden könne es verwundern, so die „Welt“, dass auch bei uns in Europa der Dalai Lama beliebter sei als der Papst. „Er hat keine Vorbehalte gegenüber irgendjemandem. Er verbietet nichts und er fordert von seinen westlichen Anhängern auch nichts – schon gar nicht die Einhaltung von Dogmen. Seine Religion, der Buddhismus, beansprucht nicht wie die Monotheisten, eine Alleinstellung. Der Glaube ist tolerant gegenüber anderen Konfessionen und Denkweisen. Dieses Idealbild einer friedfertigen Religion verkörpert der Dalai Lama.“

Er gibt sich, natürlich lächelnd, als jedermanns Freund. „Ich bin für Sie, was Sie wollen, das ich für Sie bin“, soll er laut „Spiegel“ gesagt haben. Solche Sprüche hören die Menschen weder von Politikern noch von anderen Religionsführern. Mittlerweile bedeutet die Freundschaft zum Dalai Lama, dem Friedensnobelpreisträger von 1989, ein unvergleichliches Renommee und eine hohe moralische Auszeichnung. Wer wäre da nicht gern sein Freund?

Freundschaften mit Heinrich Harrer und Richard Gere

Der Hollywoodstar Richard Gere (75) ist seit langem mit ihm befreundet. 2018 ließen der konvertierte Buddhist und seine schwangere dritte Ehefrau Alejandra Silva ihr ungeborenes Kind von Tendzin Gyatso segnen. Gere lebt zeitweise in Dharamsala, er hat in New York das Tibet-Haus gegründet und unterstützt die Exilregierung des Freien Tibets. Als er im Rahmen der Oscarverleihung 1993 Chinas Tibet-Politik kritisierte, erklärten die unversöhnlichen Chinesen den Dalai-Lama-Freund zur persona non grata.

Freundschaftliche Beziehungen unterhält der Dalai Lama auch zum deutschsprachigen Raum. Diese Verbundenheit liegt in erster Linie an dem Österreicher Heinrich Harrer (1912-2006). Der Bergsteiger, Forschungsreisende und Autor aus Kärnten war ab 1939 auf einer deutschen Himalaya-Expedition, als er mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs von den Briten in Indien interniert wurde. Nach seiner Flucht aus dem Lager schlug er sich bis nach Tibet durch und lernte schließlich 1946 in der damals verbotenen Stadt Lhasa den elfjährigen Dalai Lama kennen, der wie ein Gott verehrt wurde.

Harrer wurde sein Lehrer und unterrichtete Tenzin Gyatso in Englisch, Geografie und Mathematik. Er richtete dem kindlichen Mönch sogar ein Privatkino ein. Es entwickelte sich eine Freundschaft, die Leben lang halten sollte.

1952 kehrte Heinrich Harrer in seine Heimat zurück und schrieb das Buch „Sieben Jahre in Tibet. Mein Leben am Hofe des Dalai Lama.“ Es wurde in 53 Sprachen übersetzt und 1997 mit Brad Pitt (61) in der Hauptrolle verfilmt. Der Kontakt zwischen Harrer und Tenzin Gyatso riss nie ab. 1992 besuchte der Dalai Lama seinen Freund zu dessen 80. Geburtstag im Kärntner Heimatort Hüttenberg, 2002 kam er zu seinem 90. Geburtstag, und 2006 legte er, vier Monate nach dem Tod Harrers, den Grundstein zum Tibet-Zentrum Hüttenberg.

„Ein Mönch in Flipflops“ gegen eine Weltmacht

Auch mit einem ehemaligen deutschen Spitzenpolitiker ist der Dalai Lama befreundet. Mit dem früheren hessischen Ministerpräsident Roland Koch (67) begegnete ein eher robuster Mensch der Sanftmut des Buddhisten. Erstaunlicherweise harmoniert das seit über 40 Jahren.

Vor wenigen Tagen hat Koch seinen Freund vor dem Einfluss von Chinas Führung verteidigt. Der jetzige spirituelle Führer des tibetischen Buddhismus müsse bei der Suche nach einem Nachfolger „chinesischen Versuchen der Zerstörung der Religion“ widerstehen, sagte Koch dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland„.

Der ehemalige Politiker spielt dabei auf die Nachfolge des 14. Dalai Lama an. Tenzin Gyatso hat anlässlich seines 90. Geburtstages in einer Videobotschaft angekündigt, für den Fortbestand der Institution des geistlichen Oberhaupts der Tibeter zu sorgen, wie der „Spiegel“ berichtete. Bei der Besetzung dieses Amtes möchte aber auch die chinesische Regierung mit Peking mitmischen. „Die Reinkarnation großer buddhistischer Persönlichkeiten wie des Dalai Lama und des Panchen Lama muss durch Losziehung aus der goldenen Urne bestimmt und anschließend von der Zentralregierung genehmigt werden“, ließ jüngst das Außenministerium verlauten.

Der Standpunkt des Dalai Lama ist ungewöhnlich energisch: Die Identifizierung des 15. Dalai Lama liege „ausschließlich“ bei seinem Büro mit Sitz in Indien. „Niemand sonst hat irgendeine Autorität, sich in diese Angelegenheit einzumischen.“ Es scheint, dass der 14. Dalai Lama schon einen Kandidaten im Auge habe.

Offenbar fürchtet die Supermacht China den alten Mann wie der Teufel das Weihwasser. Er sei ein Separatist, ein „Wolf in Mönchsrobe“, tönt es aus Peking, der Tibet nicht nur politisch, militärisch und wirtschaftlich kontrollieren wolle, sondern auch spirituell. Die Nachfolge des Dalai Lama sei ein „seltsamer Wettkampf“, beobachtet der „Spiegel“: „ein Mönch in Flipflops“ gegen eine Weltmacht.